2ème 'Dimanche autrement'. Il nous prépare à l'Épiphanie puisque à Jérusalem cette fête se célèbre toujours le 6 janvier ! Une dizaine de personnes sont là, de St Louis, de l’Ecce Homo, de la Maison d’Abraham… Sr Jean-Baptiste ouvre la journée en commentant l'Antienne de Magnificat des 2èmes Vêpres qui rassemble les trois manifestations, aux Mages, lors du Baptême et à Cana. Le Père Antoine Levy fait une belle homélie sur ce 2ème dimanche après Noël qui ‘aurait pu ne pas exister’ !

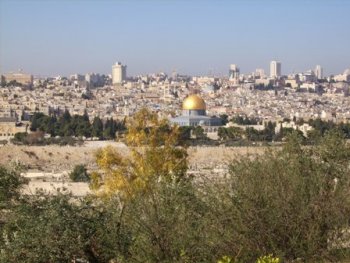

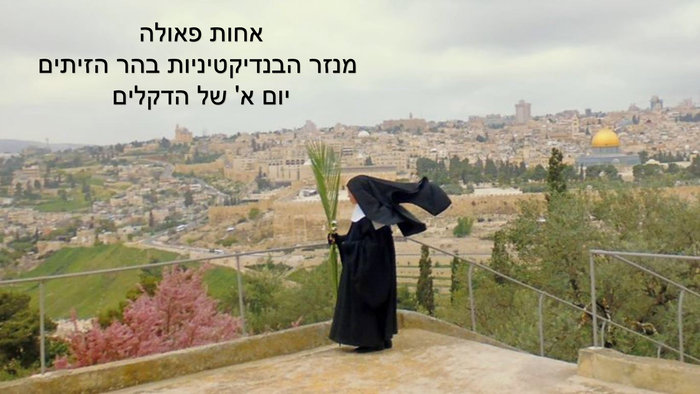

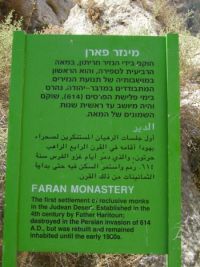

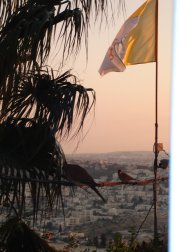

Après le repas partagé, l'office de None et le commentaire de l'Icône de la Nativité, le soleil permet d'aller découvrir la vue, derrière l’hôtel des 7 arches, et la géographie du début de l’Evangile de Matthieu : l’Orient d'où sont venus les Mages, au-delà de la Jordanie que nous apercevons, le désert de Judée et l'Hérodium qui nous indique la direction de Bethléem (l’Hérodium construit par Hérode, celui qui fit décapiter Jean- Baptiste et assassiner les enfants de Bethléem). Après un temps de lectio sur les deux premiers chapitres de Mathieu et un goûter-partage, nous allons sur la terrasse admirer le coucher du soleil et lire Isaïe 60… Lire la Parole en situation est une vraie grâce, les lieux deviennent paroles ! La journée se termine par les 1ères Vêpres de l’Epiphanie.

Homélie du Père Antoine Levy, 5 janvier 2020

Il y a des dimanches qui pourraient ne pas exister. Celui que nous célébrons aujourd’hui, le deuxième après Noel, passe souvent à la trappe. On fête l’épiphanie a sa place en bon nombre d’endroit. Je songe à tous ces temps dans notre existence qui ne sont pas programmes, a ce que l’on appelle parfois des contre-temps et je me réjouis parce que ce sont souvent les meilleurs. Rien ne presse puisque de toute manière on nous demande d’attendre. Tandis que la crèche est encore dressée, que les bergers s’en sont alles et que les mages ne sont pas encore arrivés, il nous est donne de veiller encore un peu près du nouveau-né si étonnant de paraitre si ordinaire. Et ce moment superflu, inutile ou gracieux, comme on voudra, est bien celui rêve pour songer à toutes ces choses auxquelles il ne nous viendrait pas à l’idée de songer en temps normal, tant elles semblent n’avoir aucun impact sur notre existence. Je veux bien sur parler des vérités les plus essentielles. Je veux parler de ce que la naissance de cet enfant nous dit sur notre origine, notre présent et notre avenir. Et il me semble que cette sagesse tient au lien fondamental, tout aussi mystérieux que lumineux, entre la naissance de cet enfant et la création de l’univers.

Voyez ce que nous entendons par création, cette notion à laquelle le monde gréco-romain, philosophiquement si sophistique, était parfaitement étranger avant que la religion dite barbare des Juifs ne la lui révèle. Nous faisons bien la différence entre faire et créer. Il y a les créateurs de mode et ceux qui se contentent de produire les vêtements selon des modelés préconçus. Créer, cela veut introduire de la nouveauté dans le monde. Nul ne sait, y compris le créateur, d’où lui vient l’idée de ce qui n’a jamais encore exister ; c’est ainsi que depuis l’antiquité nous parlons d’inspiration pour designer ce qui nous échappe ici. Mais le mystère de cette nouveauté est un pâle reflet de celui que manifeste le premier verset de la Bible : בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אלאים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ,

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.

Il y a la nouveauté qui vient dans le monde et il y a la nouveauté du monde lui-même. C’est toujours à partir de quelque chose d’existant – des tissus, des modelés plus anciens – que la mode crée quelque chose qui n’existait pas. Dieu crée à partir de rien, ce qui signifie qu’il n’y a pas de point dont Dieu part lorsqu’Il crée puisque tout, y compris le point de départ de l’univers, procède de son acte de création. Il y eu un premier moment puisque Dieu créa l’univers - et cependant il n’y a pas eu de premier moment où Dieu créa puisque Dieu créa le premier moment. Tout comme les physiciens ne peuvent pas remonter jusqu’au premier instant de ce qu’ils appellent le Big Bang cosmique, et que plus ils s’en approchent, plus ils prennent la mesure de l’infinité qui les en séparent, il n’est pas donne à l’esprit humain pris dans le temps de concevoir intuitivement la naissance du temps. C’est l’une des explications que la tradition rabbinique donne au fait que le premier verset de la Torah commence par un bet, la seconde lettre de l’alphabet, et non par un aleph. La fermeture de la lettre bet en son commencement, à droite, figure à la fois le premier moment de l’univers et la limite ultime de notre entendement du monde. Et si la même lettre se termine, à gauche, par une sorte d’ouverture, c’est pour signifier qu’a partir de ce premier moment, l’univers s’étend et se développe sans limite assignable, tout comme notre compréhension de ce dernier.

En un sens, la naissance de Jésus-Christ ne change rien au mystère de la Création, et cela est en soi un mystère extraordinaire, celui-là même que nous venons de célébrer à Noel. Que le Christ naisse comme tout homme venant dans le monde, cela veut dire que le Créateur lui-même consent à devenir part de sa création. Et toutefois et en même temps, la naissance du Christ dans le monde apporte avec elle une nouvelle compréhension de la Création. Celui dont Jean-Baptiste annonce la venue défie en effet toute appréhension plate, chronologique, purement linéaire du monde : " C'est de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. " Certes, nous ne pouvons pas remonter au-delà du premier moment de la création puisqu’il n’y a littéralement rien en-deca de celui-ci. Et cependant, en ce nouveau-né que tout l’univers tient merveilleusement emmailloté, il nous est donne de contempler ce qui précède le premier moment de la création du monde. Car ce premier moment que nous contemplons du cœur du temps n’est lui-même rien de temporel ou de matériel. C’est vrai, la lettre bet qui ouvre le récit de la création dans la Bible n’est pas la première de l’alphabet, signifiant ainsi que, ou que nous soyons, nous sommes toujours-déjà dans le temps. Mais de l’intérieur du temps, nous pouvons contempler ce qui précède le temps. Ce que l’on traduit comme au commencement, en hébreu be-reshit, signifie aussi « dans le principe », littéralement « dans la tête, Rosh ». Or, comme l’explique le prologue de Jean, ce qui est au commencement du temps n’est pas lui-même dans le temps, Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, en hébreu בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר . Au commencement du temps, il y a le Verbe, « et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Il était avec Dieu car il précédait la Création. Il ne la précédait pas comme un moment précède un autre moment ; il la précédait comme le tout précède la partie ou comme la décision précède l’action. Le premier moment de la Création est contenu dans l’éternité et il en procède comme de son principe, arche en grec, Rosh en hébreu, souverainement libre. Ainsi la sagesse dit-elle d’elle-même, au livre de Ben Sirac, « Avant les siècles, dès le commencement il m'a créée, éternellement je subsisterai”. “Avant les siècles”, littéralement "avant la durée » πρὸ τοῦ αἰῶνος, car le Verbe, la sagesse du Père précède tous les temps, « dès le commencement il m’a créée », ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔκτισέν με, car celui qui procède du Père comme du principe est engendre et non point crée comme les choses temporelles, « éternellement je subsisterai », καὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω, car la création demeure eue jamais blottie contre le Verbe comme un nouveau-né contre le sein de sa mère. La Sagesse parle car elle est Verbe - mais elle obéit car elle est Fils. Celui qui est Verbe enfermant tout lieu ou celle qui est Sagesse illuminant tout homme venant dans le monde, reçoit de son Père mission d’accompagner un peuple et de faire resplendir une ville. La Sagesse ou le Verbe déclare dans le même passage de Ben Sirac : « c'est ainsi qu'en Sion je me suis établie,

11 et que dans la cité bien-aimée j'ai trouvé mon repos, qu'en Jérusalem j'exerce mon pouvoir.”

12 Je me suis enracinée chez un peuple plein de gloire, dans le domaine du Seigneur, en son patrimoine”.

Aussi bien, lorsque les temps furent accomplis, le Fils obéit et le Verbe devint chair, chair de ce peuple même aux abords de cette ville qui est la sienne. Nos voici à contempler le « maintenant » éternel de cette nuit, et dans ce « maintenant » nous pouvons d’ores et déjà discerner toute la mission du Verbe parmi nous. Par un décret de la sagesse divine qui est un paradoxe inouï, il fallait que le Verbe naisse de ce peuple pour en être rejeté ; il fallait qu’il lie son existence a cette ville pour y mourir. Sans que nous sachions pourquoi, sans que nous comprenions comment, c’est notre salut comme celui de tous les disciples à venir du Christ qui se jouait en ce scandale paradoxal, en ce paradoxe scandaleux : « 1 Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.

Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu”.

Des lors, nous découvrons dans le « maintenant » éternel de cette nuit le « maintenant temporel » de notre existence. Si Dieu a pris chair d’Israël, c’est pour en être rejeté, et s’il en a été rejeté, c’est en sorte que tous, c’est-à-dire nous=mêmes, entrions dans l’héritage spirituel d’Israël qui nous est communique dans le Fils fait chair: 1” Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité” La naissance du Christ est le centre de la création mais nous en sommes le but, ici et maintenant, aussi insignifiants que nous soyons. Cette grâce que nous avons reçue et fait de nous des fils de Dieu, Dieu avait prévu de nous la communiquer de toute éternité en vertu de la naissance dans la chair de celui qui, à titre de Fils, reçoit éternellement toute gloire de son Père. C’est bien ce que Paul déclare dans le passage de la Lettre aux Éphésiens que nous avons également entendu, “Dieu nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté”.

Il est important de bien comprendre ce que Paul dit lorsque Paul affirme le Père a déterminé des avant la fondation du monde que nous deviendrons fils de Dieu προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν. La grâce de Dieu nous détermine certes, mais elle ne nous contraint pas. Elle détermine notre capacité de vouloir mais pas en lui imposant de vouloir ; au contraire, elle la détermine en lui redonnant sa pleine capacite de vouloir. Dieu a de toute éternité établie qua en son Fils, nous redeviendrions libres en ayant part à sa sainteté, et de toute éternité Il a voulu qu’en faisant bon usage de cette liberté, nous devenions saints comme Lui est saint.

Création. Dieu crée et rien ne préexiste à cette création. Rédemption. Dieu recrée et rien de ce qui a fait notre vie ou de ce qui fait la vie des autres ne saurait désormais nous dicter la manière de vivre notre vie. La sainteté que Dieu qui vient à nous du Père par l’intermédiaire du Fils, cette force qui nous recréée continuellement, est précisément ce qui nous oblige à ne pas nous sentir obliges de faire comme tout le monde. Il est vrai que, souvent, nos marges de manœuvre nous paraissent étroites. Et pourtant, et précisément, c’est là que Dieu nous attend. Des enfants qu’Il recrée en son Fils, le Père veut faire des créateurs comme Lui. Non pas nécessairement des créateurs de mode, mais en tout cas et chacun a sa mesure, des créateurs de vie.

D’ici peu, la lumière du jour du Christ va se lever sur le monde. Nous célèbrerons demains l’épiphanie et, la semaine suivante, la théophanie au Jourdain. Mais dans ces derniers instants de la nuit de Noel, nous glanons suffisamment d’intelligence des commencements pour faire face à l’avenir, à ce que cette nouvelle année tient en réserve et nous manifestera peu à peu, jour après jour. L’enfant de Bethlehem nous indique le chemin de la Création, et, au milieu des embuches de toutes sortes, nous aurons besoin de toute la force d’amé, de toutes les ressources d’invention qu’il nous donne aujourd’hui pour le suivre. Voilà, ma foi, suffisamment de sagesse pour un dimanche qui aurait tout aussi bien pu ne pas être.